“Raga venerdì non riesco, gioco a Caronno Pertusello alle nove e mezza, magari vi raggiungo dopo”. “Ciao Andre, mercoledì ti andrebbe ti portarmi fuori a cena? Ho voglia di stare un po’ con te”… “Niente da fare, mi alleno dalle nove alle undici”.

Queste due risposte sono i classici messaggi WhatsApp di chi gioca nelle categorie minori di uno sport di squadra. Gli altri lo considerano un sacrificio, io lo considero il momento più bello della giornata. Anche se, dopo aver lavorato 12 ore al giorno da avvocato, scappo via dall’ufficio stressato, vado a casa, metto giù il motorino, salgo di volata nell’appartamento, faccio la borsa in 3 minuti (ovviamente dimentico sempre qualcosa!), esco sempre correndo, e mi sparo quasi cinquanta minuti d’auto, all’ora di punta, per arrivare ai tre allenamenti a settimana. Chi mi obbliga? La risposta è una sola, IO!

Sì, perché solo IO sono pienamente consapevole, che nel momento in cui entro in spogliatoio, con annessi odori ripugnanti di scarichi rivisitati l’ultima volta nella Guerra del 15/18 e scie di sudore lasciate dai 250 bambini che ci sono transitati dalle 8 alle 20, esattamente in quell’istante, mi dimentico di tutto: la fidanzata che m’ha lasciato, il cliente che non paga, la luna storta, tutto, proprio tutto. Per le due ore successive, vivo in un altro contesto, con una famiglia di nove bestioni che, nonostante io possa essere la persona più antipatica della terra, mi difenderanno e mi staranno sempre vicino, per nove lunghissimi mesi, qualsiasi cosa accada, fino alla fine del campionato.

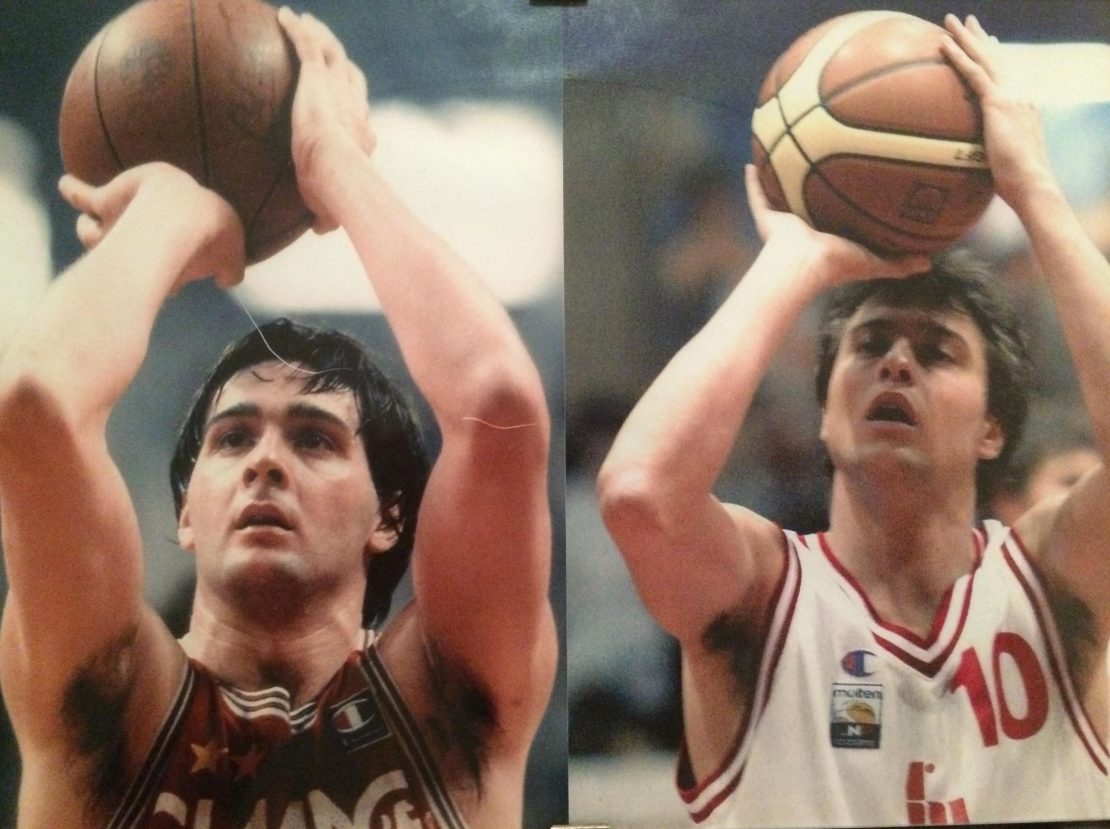

Ma partiamo dall’inizio. Mi chiamo Andrea Premier e sono il figlio di una delle leggende del basket italiane ed europeo, papà Roberto, che ha vinto 5 scudetti e 2 coppe dei Campioni a Milano, più argento e bronzo agli Europei, e anche di uno dei più grandi avvocati del Triveneto, mamma Laura. Ho cominciato anch’io a frequentare i canestri a dieci anni, a Gorizia. E già a quattordici, ho avuto il primo allenatore che, appena vedeva papà in tribuna, non mi faceva giocare. Fortuna che lui era così furbo che si nascondeva regalandomi qualche apparizione: e se segnavo anche un solo piccolo canestro, ero capace di non chiedere più occhio tutta la notte per l’eccitazione.

Papà è stato, indirettamente, il primo vero ostacolo della mia vita, che avrebbe potuto chiudermi definitivamente il rapporto con la palla a spicchi. Insieme a quel ”Sì, è alto e veloce, ma non è forte come il padre. Lascialo perdere!”, che, a 14-15 anni, mi sentivo ripetere da allenatori e dirigenti. Io volevo solo divertirmi con gli amici! Epperò, vi ringrazio, rosiconi pieni di complessi di inferiorità: essere figlio di un campione è stato uno svantaggio ma anche lo stimolo a non mollare MAI, a prendere tutto di petto. Sapendo che la battaglia vera è contro se stessi. Quando, a 19 anni, sono tornato da solo a Milano, a studiare Giurisprudenza all’Università, ero felice di aver chiuso con la provincia invidiosa, gli allenatori complessati e, pensavo, anche col basket, che m’aveva fatto soffrire più di qualsiasi amore sbagliato. Ma non ho smesso. E, anziché arrotondare la paghetta dei genitori facendo qualche lavoretto part-time, ho continuato a giocare, davvero per passione, in una realtà completamente diversa: tutti continuavano a guardarmi come il figlio di Roberto – la prima volta che qualcuno mi ha chiamato solo Andrea è stato a trent’anni – ma mi guardavano anche come quello che aveva la sua stessa grinta. Il talento aveva deciso di saltare una generazione, ma almeno quella l’ho ereditata. E, grazie a quella, mi sono fatto le mie incredibili esperienze nel basket minore.

Come dimenticare la mia prima squadra, la LIUC, in serie D, con un progetto american college com coach il Mitico Joe Isaac? Sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio: per la prima volta la gente non era invidiosa di me e del mio cognome, anzi, era felice di avere accanto Premierino, un pirla chiacchierone alla quale piaceva fare festa e divertirsi. Ovviamente, fuori dal campo. Siamo stati promossi in C2 e ho ritrovato accanto il figlio di Tony Cappellari (l’ex manager della grande Milano di mio papà): con Andrea eravamo cresciuti in simbiosi da zero a cinque anni, grazie al basket ci siamo ritrovati quindici anni dopo, e siamo tuttora ottimi amici. Purtroppo il secondo anno è andato male, e siamo retrocessi… Lezione numero 1: mai accontentarsi, raggiunto un obbiettivo, bisogna continuare a migliorarsi, perché cadere è fin troppo facile. Mi è servita, subito dopo, a Legnano, con Marco Tajana, quel Marco Tajana che adesso fa la serie A2, riempie di 3000 persone i palazzetti e si sta giocando la promozione. Coach Massimo Corrado era un sergente di ferro, “Con lui, se non hai almeno 30 anni, puoi lucidare solo le borracce per i compagni, tanto il campo non lo vedi mai”. Così dicevano, ma si sbagliavano. Quei tre anni sono stati i più belli della mia vita. In trasferta, il presidente spendeva più dei Dallas Maveriks, eppure come borbottava il vecchio Uboldi se prendevi due bufale all’autogrill: al supermercato le pagava 3 euro invece di 12.50! Giocavo col mitico playmaker Matteo Dell’acqua che veniva in panchina col cellulare acceso perché magari doveva scappare in ospedale, visto che era di turno come CHIRURGO OCULISTICO (!); c’era l’architetto Mantegazza che disegnava in mezzo all’area col piede perno delle isometrie che Leonardo ancora lì a studiarle; c’era Massimo Sorrentino che fino all’anno prima giocava in A1 ma ormai doveva approcciarsi al mondo del lavoro e sarebbe diventato un ottimo agente di talenti italiani; c’era Marco Molteni che aveva subito più operazioni e infortuni di Event Knevel eppure, quando alzava la mano, faceva sempre canestro; c’era il talento ventenne Gallazzi che saltava e correva più di un antilope; c’era Luca Merli che mi ha insegnato le regole chiave del semi-professionismo: “No pay no play / pay less more stress / pay more play more”. E c’è stata la scomparsa di Lollo Alberti, anche lui reduce dalla serie A, con una brutta malattia che se l’è portato via per sempre.

Come dimenticare Massimo Corrado? Giocavi contro l’ultima in classifica e ti teneva 40 minuti in panca, la settimana dopo c’era la prima e a 5 minuti dalla fine, ti comandava, tipo sergente maggiore Hartman: ”Premio, cancellami Denti (che ci stava facendo a pezzi)!”. E io diventavo un kamikaze, cosciente, e motivatissimo, come se mi muovessi nell’ombra di… Roberto Premier. Papà, papà!

Dopo Legnano, ci sono state Nerviano, Busto, Rho ed anche una parentesi col basket minore spagnolo. Poi è arrivato il lavoro, e con quello i ragionamenti sugli anni che passano e sul futuro. Lo sport agonistico così come ti fa stare bene, in un attimo ti può far soffrire tanto ed è lì che bisogna essere bravi nell’equilibrio fra vita e sport. Se perdi una finale e poi torni in spogliatoio con la consapevolezza che dieci mesi di rinunce e sacrifici di tutti non sono bastati, allora stai veramente male. E hai bisogno di conforto, hai bisogno delle fidanzate del giocatore “minors”, quelle che tutti i weekend seguono il loro uomo nelle palestre più fredde e malfamate d’Italia, sempre che si possano definire palestre. Bisognerebbe fargli un monumento per quell’amore così puro.

Alla soglia dei 29 anni mi ha chiamato la Pallacanestro Milano, ex Mobilquattro del grande Chuck Jura, gestita e allenata dal grande Daniele Cattaneo. Dicevano che era un despota, che era matto, che giocava difendendo 40 minuti a zona e che io li sarei impazzito per il mio modo di giocare. Macché! Sono stato tre anni stupendi: ho conosciuto un padre, un presidente, un allenatore e un amico con la quale condividere tutti gli ideali di sport e della vita.

E’ vero, non ho mai giocato in serie A, non l’ho vista nemmeno con lanternino, nemmeno la B, e secondo qualcuno non mi sarei meritato nemmeno la C. Ma se mi guardo indietro ricordo solo persone fantastiche che mi hanno arricchito e mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato qualcosa e soprattutto fatto sentire sempre parte di qualcosa. Sembrano pure e semplici banalità? Forse chi legge questo articolo non si renderà mai conto di quanto possa darti o trasmetterti uno sport di squadra se non ne hai fatto parte: puoi essere l’imprenditore di successo, il broker dell’alta finanza o l’avvocato di grido ma se non sei stato parte di una famiglia Minors ti mancherà sempre quell’umanità o il modo di interpretare chi è diverso da te, non saprai mai che cos’è il dolore finché non vedrai lo sguardo del compagno di squadra con la stampella e il crociato da operare che ha sacrificato il ginocchio perché tu fossi lì. Devi sentirti in colpa per forza!

La mia avventura nel basket non è ancora finita: dopo un anno di volontario esilio, sono tornato a giocare in serie D con l’Olimpia Voghera. E, quando sono entrato in spogliatoio, ho visto le brutte facce dei nuovi compagni di squadra e ho respirato nuovamente quell’odore di sudore misto umido con un retrogusto di muffa… Bè, sono stato di nuovo la persona più felice del mondo: il cervello e il corpo sono ripartiti automaticamente sulla modalità sport! Ben conscio che, proprio grazie a queste esperienze, nella vita, avrò sempre la forza di rialzarmi. Più forte e determinato di prima.

Andrea Premier