Era il 5 settembre, proprio come oggi. L’anno era il 1960 e stavamo tutti meglio. Roma ospitava l’Olimpiade, il PalaEur ospitava le finali di boxe. Tra i mediomassimi c’era un ragazzo che avrebbe conquistato il mondo.

Era salito sull’aereo che l’avrebbe portato all’Olimpiade di Roma indossando un paracadute. Era stato un volo agitato. Ogni turbolenza era seguita al massimo da venti minuti di tregua, poi ne arrivava un’altra. Scossoni continui, a volte sembrava che l’aeroplano andasse giù in picchiata, niente sembrava potesse fermarlo. Poi, come per magia, si stabilizzava.

“Air pocket” dicevano gli americani, noi li chiamavamo e ancora li chiamiamo “vuoti d’aria”.

Seduto nelle prime file, assieme ai compagni di squadra, un ragazzo dalle guance piene ed i capelli ricci, stringeva forte al petto il paracadute che aveva comprato in un negozio di residui bellici prima di partire. E quando la turbolenza passava, riprendeva a parlare.

Cassius Marcellus Clay parlava, parlava, parlava. Non si fermava mai, era il suo modo per tenere lontana la paura. Presto avrebbe imparato che le parole potevano essere usate anche per combattere.

Joe Martin era il suo primo allenatore. Un signore alto, magro, magro, con pochi capelli e un paio di baffetti sottili. Un poliziotto che gestiva una palestra e aveva capito col tempo quanto talento e determinazione si nascondessero in quel chiacchierone di ragazzo. Martin aveva parlato quattro ore per convincerlo a salire sull’aereo.

Quando era entrato per la prima volta in palestra, Clay era uguale alle migliaia di ragazzi che l’avevano preceduto. A Joe Martin non aveva dato la scossa, lo aveva accolto come uno dei tanti.

Nessun talent scout avrebbe capito al primo colpo le potenzialità del giovanotto. C’era voluto un anno per scoprire le carte. Cassius aveva una determinazione unica nell’inseguire il grande sogno. Ma aveva anche una velocità che nessun altro pugile possedeva. Nè quelli della sua età, nè quelli più grandi. Sapeva sacrificarsi, era impossibile convincerlo a non uscire per ultimo dalla palestra. Lui e Joe Martin avevano lavorato tanto, Cassius aveva raggiunto buoni risultati e adesso che avrebbe dovuto raccogliere i frutti più importanti, si rifiutava di partire.

Seduti su una panchina del Central Park di Louisville, Clay e Martin continuavano a studiare la situazione.

«Perché non posso andare a Roma in treno come ho fatto per i Golden Gloves?».

Perché i treni non viaggiano sull’acqua, Cassius. E tra l’America e l’Italia c’è l’Oceano.

«Potrei prendere la nave».

Sarebbe un viaggio troppo lungo e faticoso.

«E allora non vado».

E allora perdi la più grande occasione della tua vita.

«L’aereo mi fa paura».

Non c’è altro mezzo.

«E se andassimo con la tua station wagon? Ne abbiamo fatti di viaggi assieme su quella macchinona».

C’è l’Oceano, Cassius, non dimenticarlo. E poi anche in California, per i Trials, siamo andati in aereo.

«E ancora non ho dimenticato la paura che mi ha fatto compagnia durante tutto quel volo. Avevo lo stomaco sottosopra, ero terrorizzato. No, non parto».

Stai per buttare via la possibilità di diventare un grande pugile. Devi andare a Roma, vincere l’Olimpiade e farti conoscere dal mondo intero.

«Ci penserò su»

Alla fine, Cassius Marcellus Clay quell’aereo l’aveva preso. E ora si ritrovava al centro dell’incubo che gli aveva fatto compagnia nelle notti che avevano preceduto il viaggio più importante. Ma stavolta non si trattava di un sogno. Era la realtà. L’aereo ballava e lui stringeva al petto un paracadute da guerra.

Era seduto su un posto lato corridoio. Lontano dal finestrino. Non aveva alcuna intenzione di guardare fuori. Non voleva trovarsi faccia a faccia con il suo ultimo nemico, la paura di volare. Ancora una turbolenza. Poi, finalmente, l’atterraggio all’aeroporto di Roma.

Era fuori misura. Quasi sempre. Quel ragazzo mancino che veniva dal sole della California non gli dava pace. Cassius provava a ballare, a muovere le braccia con la solita velocità. Niente da fare. Amos Johnson, il marine di Medina, Ohio, continuava a tormentarlo con il suo jab destro. Si trovava davanti a un mancino, era questo il problema di Clay. Con i guardia destra faticava sempre a capire come muoversi. Anche Willy Moran, l’uomo che qualche tempo prima lo aveva steso in allenamento, era un guardia destra. Un colpo devastante lo aveva messo giù. Dopo essere finito ko, Clay aveva chiesto al suo maestro Joe Martin se avesse visto chi fosse l’uomo alla guida dello scooter che lo aveva investito.

La sera del 30 aprile 1959 a Madison nel Wisconsin c’erano molte cose che non andavano e lui stava perdendo un match importante. Aveva solo 17 anni, mentre l’altro ne aveva già festeggiati venti. In palio c’era un posto per i PanAmericani che si sarebbero svolti a Chicago. I Trial decidevano chi avrebbe rappresentato gli Stati Uniti in quella competizione. Cassius voleva esserci. Girava sul ring, tirava colpi, ma non riusciva a centrare il bersaglio. Era spesso fuori tempo e fuori misura. Alla fine il verdetto ai punti (due giudici per lui, tre per l’altro) sarebbe stato per Amos Johnson, l’uomo che a Chicago avrebbe vinto la medaglia d’oro.

Niente Panamericani dunque, una maledizione per lui che era campione AAU (Amateur Athletic Union) e aveva anche vinto i Golden Gloves nazionali per due volte. Ora rischiava il posto tra i mediomassimi, categoria al limite degli 81 chili, anche per l’Olimpiade di Roma 1960. C’erano altri Trials, quelli che avrebbero formato la squadra per i Giochi e lui stavolta non poteva perdere. In quel torneo, che si disputava nella magia del Cow Palace di San Francisco, c’erano solo campioni. Dell’Esercito, della Marina, dell’Aviazione. Marines, detentori del titolo dei Golden Gloves, fuoriclasse dell’est e dell’ovest, studenti e ragazzi in cerca di una motivo per sperare. Solo dieci di loro avrebbero staccato il biglietto per i Giochi in Italia.

Prima dei Trial olimpici, Clay aveva affrontato Percy Price, un altro marine. Sperava di conquistare un posto tra i pesi massimi e la sfida al numero uno americano era il mezzo più veloce per capire se aveva i mezzi per tentare l’avventura. Aveva perso. Inevitabile a quel punto spostare l’obiettivo sulla categoria inferiore. Quella contro Price sarebbe stata l’ultima sconfitta di Cassius Clay da dilettante, per trovare un altro avversario capace di batterlo avremmo dovuto aspettare Joe Frazier e il 1971. Dodici anni dopo.

Nel primo match dei Trial a San Francisco il sorteggio gli aveva fatto trovare ancora un marine, come Amos Johnson e Percy Price. Si chiamava Henry Hooper. Per fortuna non era un mancino. Fino a metà del terzo round l’incontro era stato equilibrato. Poi Clay aveva fatto partire un destro terrificante e l’altro era piombato al tappeto. Un knock out devastante.

In semifinale ci sarebbe stato Fred Lewis, un ragazzo che veniva da Phoenix, era campione dell’Aeronautica. Per batterlo Clay avrebbe usato la tattica che gli riusciva meglio. Jab sinistri e diretti destri al volto. Una, due, dieci volte. Fino al verdetto, conquistato in assoluta tranquillità.

La finale era contro Allen Hudson, soldato dell’Esercito di stanza a New York City. Il match si presentava facile. Clay teneva in pugno il rivale. Tutto procedeva come previsto, fino a quando l’altro non gli sparava un colpo a tradimento con il gomito sinistro. Una botta selvaggia, una scorrettezza brutale. L’arbitro Vern Bybel contava Clay come se si fosse trattato di un normale knock down. Cassius era furioso.

Poggiava le mani sul tappeto, si tirava su, aspettava l’8 e poi si scagliava contro Hudson. Due rapidi sinistri al mento e l’altro era finito sulle corde, per poi scivolarvi sopra ed andare giù al tappeto. Aveva gli occhi vitrei, sanguinava dal naso e dalla bocca. Ma il signor Bybel gli permetteva di ripresentarsi al centro del ring. Un diretto destro di Clay lo centrava al mento, stavolta non si reggeva proprio in piedi, le ginocchia non lo tenevano. Era kot al terzo round. Anche Bybel si arrendeva. L’uomo che gli Stati Uniti avrebbero schierato nella categoria delle 178 libbre, pesi mediomassimi al limite degli 81 chili, era Cassius Clay: 102 match all’attivo, 62 dei quali vinti prima del limite e 32 ai punti. Otto le sconfitte.

Appena giunto a Roma, si era fatto subito conoscere dagli altri atleti del Villaggio Olimpico. Era lui stesso a presentarsi. A tutti.

«Sarò il più grande pugile di ogni tempo».

Un ritornello che ripeteva ossessivamente nelle orecchie di ogni interlocutore. Avrebbe voluto ripeterlo anche a Sugar Ray Robinson prima di partire. Un giornalista di Newsweek lo aveva accompagnato dal campione assieme ad un altro componente della squadra americana, Wilbert “la zanzara” McClure. Erano arrivati al bar di Robinson, tra la Seventh Avenue e la 124esima strada. Lui non c’era. Avevano aspettato e lui si era presentato su una Cadillac viola. Ma non aveva avuto tempo per loro.

«Io non farò così con i miei tifosi quando diventerò famoso».

Arrivato a Roma, Clay aveva cominciato la sua campagna. E’ vero, Sports Illustrated lo aveva definito: “Il miglior candidato per una medaglia d’oro americana”, ma c’erano ragazzi che avevano decisamente maggior carisma all’interno della squadra.

Rafer Johnson ad esempio, dechatleta e capitano. Wilma Rudoplh, la gazzella della velocità femminile. Il velocista Ray Norton e il saltatore in alto John Thomas, atleti di valore assoluto. O la squadra di basket con Oscar Robertson, Jerry West e Jerry Lucas. Insomma, erano altri i leader di quel team, altri gli uomini a cui il gruppo faceva riferimento.

Cassius Clay era una sorta di giocherellone che avvolgeva con le sue parole chiunque avesse la fortuna/sfortuna di incrociarne la strada. Stringeva decine di mani, si presentava, parlava in continuazione. Sembrava addirittura predicasse, nel tentativo di portare tutti dalla sua parte. Nei primi quattro giorni al Villaggio Olimpico aveva già posato per una foto ricordo con almeno trenta delegazioni e firmato centinaia di autografi.

Uscendo dalla mensa, aveva incontrato un pugile africano.

“Come stanno i serpenti dalla vostre parti?”

Bene. Conviviamo senza darci fastidio. E voi in America come ve la cavate?

“Non abbiamo problemi. Rimpiango le foreste, a Louisville non ce ne sono”

Mi dispiace.

“Senti amico, mi stai simpatico. Avete un mediomassimo qui ai Giochi?”

Perché mi fai questa domanda?

“Non mi va di demolire un fratello africano.”

Era fatto così Cassius.

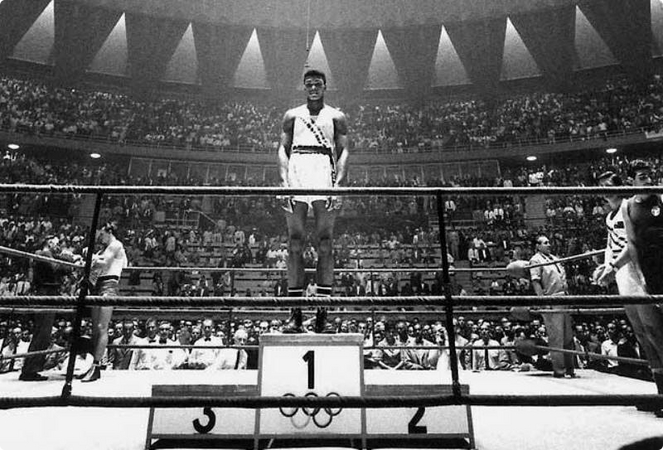

Immagine

Viveva con gli altri, nelle tre stanze con letti a castello che la delegazione aveva al Villaggio. Non aveva mai visto un bidet e la prima volta lo aveva scambiato per una fontanella. Si era meravigliato, poi aveva cercato di bere. McClure, che divideva la stanza con lui, aveva riso per un’ora. Era uno spasso Clay. La pensavano così anche Jules Menendez, il coach che veniva dallo Stato di San Josè, e Ben Becker, il capo delegazione.

Nei primi giorni Cassius si era anche innamorato. Erano in tanti al Villaggio ad aver perso la testa per Wilma Rudolph. Anche se tutti sapevano che lei, un mese dopo, avrebbe sposato Eduard Crook junior, altro pugile americano in corsa per la medaglia d’oro.

Con le donne Clay non aveva grande successo.

La descrizione che ne aveva fatto una bella ragazza che aveva avuto una storia con lui al terzo anno delle superiori, raccontava di un’infinita tenerezza, ma anche di un’assoluta inesperienza. Non in sintonia con la spavalderia che il giovanotto portava in giro per il mondo facendosi aiutare da quel suo parlare senza fine.

«Era più interessato a Floyd Patterson che al mio corpo. Diceva che ero la ragazza più carina che avesse mai frequentato. Il problema era che lui non frequentava ragazze. Non ne aveva mai baciata una, io ero la prima. Gli avevo spiegato come funzionasse e poi l’avevo baciato. E lui era svenuto. In un primo momento avevo pensato che fosse uno dei soliti scherzi, poi avevo capito che la botta era stata troppo forte per essere finta. Per farlo rinvenire avevo dovuto usare una pezza fredda».Cassius Clay parlava, parlava, parlava.

«Sarò il più grande pugile di tutti i tempi».

Ma se hai paura dell’aereo, come farai a girare il mondo e salire sui ring stranieri?

«Se Dio avesse voluto farci volare, ci avrebbe fatto le ali».

Eppure abbiamo volato senza avere le ali, questo non ti dice niente?

«Non mi convincerete mai. Non si può volare».

Sull’aereo i compagni di squadra per non sentirlo urlare, erano stati costretti a mettersi i cuscini sulle orecchie. Ma non era servito a nulla. Lui continuava a parlare, parlare, parlare. E loro non potevano dormire.

Finalmente era arrivato il momento di combattere. L’esordio sul ring del PalaEur era in programma per il 30 agosto. L’avversario era un belga, Yvon Becot. Sugli attacchi del rivale, Clay scartava e faceva un passo indietro per poi rientrare con il destro che scuoteva ogni volta Becot. Gancio sinistro e diretto destro, il giovane europeo non sapeva come ripararsi da quella furia della natura. Diretto destro, gancio sinistro e le ginocchia del buon Yvon si piegavano. Era ko, dopo 1:50 del secondo round.

I quarti di finale erano previsti per l’1 settembre, stavolta il rivale era decisamente più tosto. Gennady Shatkov veniva dall’Unione Sovetica, una nazione che aveva nella sola Mosca, la capitale, più di mille dilettanti e addirittura centoventi istruttori che insegnavano i segreti della boxe. Shatkov era studente di Scienze all’Università di Leningrado. Aveva 28 anni, dieci più di Clay (quando Cassius ne aveva soltanto 7, lui aveva già vinto la medaglia di bronzo ai campionati giovanili dell’Unione Sovietica). Arrivava a questa sfida con un record di 215 vittorie e 12 sconfitte. E soprattutto con la medaglia d’oro nei pesi medi conquistata all’Olimpiade di Melbourne 1956, oltre alle vittorie nella stessa categoria ai campionati europei del 1955 e del 1959. Al primo turno aveva sconfitto ai punti il lussemburghese Ray Cillien e ora si trovava davanti Clay.

Boxavano con lo stesso stile. Preferivano la media distanza, si affidavano al jab, avevano braccia veloci e intelligenza tattica. Ma Shatkov era più basso e soprattutto meno rapido.

«Il pugno di Clay, prima lo senti e poi lo vedi».

Finiva ai punti ed era senza alcun dubbio l’americano a meritare il successo. I cinque giudici erano tutti d’accordo.

La semifinale nascondeva qualche difficoltà in più. Tony Madigan era stato campione dell’Impero Britannico nel 1958 e l’anno dopo era stato sconfitto proprio da Clay in finale ai Gold Gloves disputati a New York. Un match che aveva generato un verdetto molto incerto, una sfida in cui Tony si era espresso su livelli così buoni da meritare un’offerta di passaggio al professionismo da parte di alcuni promoter locali. L’aveva rifiutata, voleva disputare la terza Olimpiade dopo Helsinki 1952 e Melbourne 1956. A 30 anni era sicuro che le cose sarebbero finalmente andate per il verso giusto.

Per arrivare in semifinale aveva sconfitto ai punti il norvegese Lars Olof Norling e per ko al secondo round il rumeno Gheorghe Negrea. Pugile freddo, esperto, Madigan sprecava poco e con i suoi sinistri allo stomaco e i destri alla mascella metteva in difficoltà Clay. Ma Cassius era abile ed aveva un grande fondo atletico. Alla fine erano stati sempre il jab sinistro ed i diretti destri portati a ripetizione a regalargli un altro verdetto unanime.

Ormai tra lui e l’oro c’era soltanto un polacco. Uno il cui nome sembrava uno di quei giochini che si fanno in giro per capire come te la cavi con gli scioglilingua, un tizio che voleva togliergli quello che lui pensava di avere in tasca già prima di partire da Louisville. L’oro, la gloria, i soldi.

Affrontare un mancino è difficile perchè si tratta di stravolgere le consuete dinamiche di combattimento, di azzerare quello che c’è di istintivo nella tua boxe. E’ come battersi contro un avversario allo specchio, ad ogni azione naturale deve corrisponderne una esattamente contraria. Il mancino invece non ha problemi. Lui è abituato ad affrontare un destrorso, perché questi rappresentano la normalità.

Immagine

Cassius Clay era convinto di tornare a casa con la medaglia d’oro. Ma quel tizio lì, quel polacco contro cui doveva battersi in finale, era un altro dannato mancino. Si chiamava Zbigniew Pietrzykowski. Uno spreco di consonanti e un gran risparmio sulle vocali. E poi, c’era anche il record che si portava dietro.

Il polacco, che quando non combatteva, gestiva un caffè a Varsavia, vantava una grande esperienza sul ring. Aveva 28 anni, dieci in più del suo avversario. E un curriculum di 334 vittorie, 14 sconfitte e 2 pareggi. Era stato tre volte campione europeo. A Berlino Ovest nel 1955, a Praga nel 1957 e a Lucerna nel 1959. All’esordio, agli Europei del 1953 nella sua città, aveva vinto il bronzo. Il tutto muovendosi tra superwelter e mediomassimi. Con la maglia della nazionale aveva perso solo tre volte in 44 combattimenti. Una medaglia olimpica l’aveva già vinta, bronzo a Melbourne nel 1956. Ma la perla del record dilettantistico era l’aver battuto addirittura il mitico Lazslo Papp, da cui poi era stato sconfitto nella semifinale del ‘56 tra i superwelter.

Fisico tarchiato, buon jab, discreto movimento di gambe. In semifinale aveva eliminato l’azzurro Saraudi. Quando portava il gancio sinistro era capace di creare sconquassi. Ed era mancino.

Clay era ancora negli spogliatoi quando aveva sentito i fischi del pubblico del PalaEur. Erano diretti contro un americano, erano diretti contro un suo amico, uno che aveva appena sconfitto ai punti un altro polacco. Eddie Crook, un sergente dell’esercito con base a Fort Campbell nel Kentucky, aveva vinto l’oro nei pesi medi. Aveva messo in cascina un buon vantaggio grazie al suo sinistro magico, colpi che Tadeusz Walasek aveva chiaramente accusato. Buon pugile di rimessa, capace di esprimersi anche in efficaci azioni di attacco, il polacco era stato degno rivale. Alla fine il verdetto (tre giudici per Cook, due per Walasek) aveva, giustamente, premiato l’americano. Ma il popolo della boxe non aveva gradito. Prima il lancio di caramelle sul ring, poi un urugano di fischi, che non si era fermato neppure al momento dell’inno nazionale, aveva riempito il Palazzone romano.

Una ragazza, rannicchiata su una delle sedie di bordo ring, piangeva. La cupola del PalaEur tremava sotto i fischi spietati dei romani e lei non riusciva a trattenere le lacrime. Wilma Rudolph, la “gazzella nera” vincitrice dei 100 e 200 metri sulla pista dell’Olimpico, aveva attraversato l’Olimpiade da trionfatrice. E adesso che anche il suo ragazzo aveva strappato l’oro, non si sarebbe mai aspettata che ad accompagnarlo non sarebbero state le note di “The Star-Spangled Banner”, ma quelle dei fischi di disapprovazione di chi magari qualche ora prima l’aveva osannata.

Cassius Clay sentiva tutto questo e cercava di estraniarsi dal resto del mondo. Non voleva ascoltare null’altro che la voce dell’anima che gli stava spiegando perché fosse un predestinato, uno che avrebbe avuto solo la gloria a fargli da compagna nella vita. Tutto era pronto per la grande cerimonia e lui non accettava niente che potesse distrarlo. Al centro del ring lo stavano aspettando l’arbitro, l’italiano Ermanno Tinelli, ed il suo nemico polacco. Suonava il primo gong. Maledizione. Cassius aveva subito sentito che le cose in quel round d’apertura non stavano andando bene. Lo stile aggressivo di quel polacco lo stava mettendo nei guai. Proprio un mancino doveva capitargli in finale. Ma quasi tutti i pugili dell’Est lo erano. E se non lo erano, lo diventavano. I maestri di quei Paesi erano convinti che i guardia destra offrissero un mare di problemi agli avversari e così costringevano qualsiasi atleta si presentasse nelle loro palestre a boxare con il destro in avanti. Polacchi, tedeschi dell’Est, sovietici. Un esercito di mancini.

Pietrzykowski portava colpi in serie e Clay chiudeva gli occhi prima di provare a reagire. No, così non andava bene. Cassius avrebbe voluto portare a casa un paio di souvenir. Aveva scelto il suo numero di gara, il 272, e i pantaloncini della finale. Se fosse andata avanti così, non avrebbe più voluto nulla che gli ricordasse quel 5 settembre in un Palazzo dello Sport che odiava gli americani.

Non c’era soddisfazione neppure all’angolo di Pietrzykowski. I suoi maestri gli dicevano che il vantaggio era esile, che doveva spingere di più se avesse voluto agguantare l’oro. Pochi colpi anche nella seconda ripresa, almeno sino ai trenta secondi conclusivi. Poi, il destro di Clay aveva creato i primi, vistosi danni. Il terzo round diventava una passerella per l’americano.

Ballava, scherzava, faceva il doppio passo, praticava una boxe “dentro e fuori” che raramente si vedeva in quella categoria di peso. Il polacco era travolto, perdeva sangue dalla bocca e dal naso. Cassius era stanco, ma continuava ad andare avanti. Alla fine non avrebbe avuto neppure la forza di esultare. Era stata dura. La stanchezza fisica sembrava lo avesse costretto a comportarsi con un minimo di serietà. Ma sarebbe durata poco.

“Avrei voluto conservare questi pantaloncini. Ogni volta che li avrei rivisti, mi sarei ricordato della notte in cui avevo vinto l’oro ai Giochi. Ma con tutto il sangue che c’era sopra, ho pensato che sarebbe stato meglio se li avessi lasciati qui“.

Cassius Clay era appena diventato campione olimpico e già si erano accese violente discussioni sul suo valore assoluto.

Immagine

Scriveva l’organizzatore Felice Zappulla, nelle vesti di giornalista per la rivista specializzata “Boxe”: «La mobilità di Bondavalli, l’arte di Urbinati, l’estro di Quadrini, la velocità di Enrico Venturi, la facoltà di colpire da tutte le posizioni di Benvenuti, la plasticità fisica di Musina. Ecco Clay che ha impressionato più di quello che non fece Patterson a Helsinki. Pietrzykowski per batterlo avrebbe dovuto avere un tale colpo di fortuna da suggerire l’idea, se la cosa fosse avvenuta, di requisirlo e portarselo ai tavoli della roulette: avrebbe sbancato! Ma la fortuna, o la fortunosità, non c’è stata e anzichè al Casinò il polacco è finite all’ospedale: non un centimetro del suo viso è rimasto sano e integro quando Clay, alla terza ripresa, l’ha trasformato in una pera da pugni».

A Zappulla dunque, era piaciuto. E lui, notoriamente, era uno che se ne intendeva. Non era stato invece amore a prima vista con molti giornalisti americani. La boxe di Clay apparteneva al futuro. Danzava sul ring, sembrava possedere la capacità di non farsi toccare. Era dotato di una velocità così efficace da far apparire facile ogni cosa ottenesse sul ring. Non c’era cattiveria nell’azione, non c’era volgarità nel gesto tecnico. E questo per i critici americani era una colpa. Dicevano mancasse di rabbia, di concretezza, di furore agonistico. La questione era assai più semplice. Non erano abituati a vedere cose del genere. E quando non capisci, spesso ti spaventi e, per difenderti, denigri.

Non l’avevano presa bene neppure i reporter dell’Est. Quel ballerino nero aveva umiliato un lavoratore del ring come Pietrzykowski. Uno scandalo. E allora erano andati giù duri con I loro articoli e con le parole in conferenza stampa.

La prima domanda era stata di un reporter sovietico.

Cosa si prova, da negro, a conquistare la gloria per un Paese che non vi dà neppure il diritto di mangiare ai Grandi Magazzini di Louisville?

«Stia tranquillo signore, abbiamo persone qualificate che stanno studiando il problema. Per me gli Stati Uniti sono ancora il Paese migliore del mondo, meglio anche del suo. Magari sarà difficile trovare un posto dove mangiare, ma non viviamo in capanne di fango».

Tornato al Villaggio Olimpico, Cassius avrebbe poi scritto una delle sue prime “poesie”. L’avrebbe letta al rientro a Louisville.

«To make America the greatest is my goal,

So I beat the Russia, and I beat the Pole,

And for the Usa I won the Medal of Gold.

Italian said, “You’re greater than the Cassius of Old.

We like your name, we like your game,

So make Rome your home if you will”.

I said I appreciate your kind hospitality

But the Usa is my country still

‘Cause they waiting to welcome me in Louisville»

Traduzione.

«Fare diventare l’America la più grande era il mio obiettivo

così ho battuto il russo e ho battuto il polacco

e per gli Usa ho vinto la medaglia d’oro

gli italiani mi hanno detto, “Sei più grande del Cassio del passato

ci piace il tuo nome, ci piace il tuo modo di combattere

così fai di Roma la tua casa se vuoi”

io ho detto, apprezzo il vostro senso dell’ospitalità

ma gli Usa sono ancora il mio Paese

perchè loro mi stanno aspettando per darmi il

benvenuto a Louisville».

Louisville era la sua città. Anche lì c’era la segregazione, aveva ragione il giornalista sovietico, ma era anche un posto tutto sommato tranquillo. La criminalità era rappresentata soprattutto da ubriachi e prostitute, non circolavano droghe. Tutto filava via senza grossi problemi. A patto che un nero non frequentasse le zone riservate ai bianchi.

Il rientro a casa non sarebbe stato comunque come lui aveva sognato e descritto nei versi dedicati al suo Paese. Non ci sarebbero state sorprese, solo conferme. La medaglia d’oro non l’avrebbe fatto diventare un bianco, ma avrebbe spinto undici uomini di affari di Lousville, guidati da William Faversham, a offrirgli 10.000 dollari e a investire pesantemente su di lui per la carriera professionistica.

A Roma aveva ancora qualcosa da mostrare in giro. La medaglia d’oro. Se l’era portata anche a letto.

«Non sarei mai riuscito ad addormentarmi se non l’avessi avuta con me».

Il mattino dopo la vittoria, aveva fermato qualsiasi persona incrociasse il suo cammino all’interno del Villaggio.

Camminava ondeggiando come se fosse ancora sul ring, orgoglioso di quello che era riuscito a fare.

Quella mattina del 6 settembre 1960, il giorno dopo la notte del trionfo, si stava ancora godendo la gioia del successo, quando gli avevano segnalato l’arrivo di un altro signore nero, uno che si portava dietro un codazzo di ammiratori. Un altro pugile. Il campione del mondo dei pesi massimi professionisti, Floyd Patterson.

«Gli sono andato incontro, volevo fargli i complimenti».

A questo punto le versioni dei testimoni oculari differiscono.

C’è chi dice che Patterson non abbia dato confidenza a quell 18enne che probabilmente neppure conosceva. Ma c’è anche chi afferma invece che la stretta di mano flaccida del campione abbia inorridito Cassius al punto da cancellare l’ammirazione che aveva nei suoi confronti.

Questo e altro ancora raccontano i signori che hanno diviso con Clay e Patterson quei momenti.

L’unica certezza era che Cassius Clay avrebbe lasciato Roma senza portarsi dietro una grande stima per l’uomo che aveva il titolo che lui sognava di conquistare. Quello di campione del mondo dei pesi massimi.

(da L’oro dei gladiatori di Dario Torromeo, Edizioni Vallardi, 2010, foto da https://dartortorromeo.com/)